PHILOSOPHIE

De la manière de comprendre le dysfonctionnement physiologique et la pathologie découlent aussi les manières de les résoudre. La physiologie humaine, la littérature scientifique et l’épinutrition nous en donnent les moyens et les clés de compréhension. Être en bonne santé, demande à aller à la rencontre du meilleur de soi-même.

Dans son essence même, la physiologie humaine nous enseigne les liens complexes entre nutrition, neurobiologie, endocrinologie, immunité, toxicologie et activité. Tous interagissent et rétroagissent entre eux ainsi qu’avec notre environnement et déterminent ce qu’est l’individu. La démarche scientifique qu’on m’a inculquée m’a amené à marier ces disciplines, d’où est née l’épinutrition.

Consultation

La consultation apporte une réponse globale en alliant chez chacun des approches complémentaires: analyse et explication des troubles fonctionnels, modulation immunitaire, gestion du stress, ajustement de l’activité et de l’alimentation, chronologie alimentaire, le tout accompagné d’outils d’aide aux changements. Celles-ci permettent d’aboutir à des conseils cohérents et efficaces.

Ouvrages

et Publications

Cette rubrique vous fait découvrir mes différents ouvrages et articles de vulgarisation

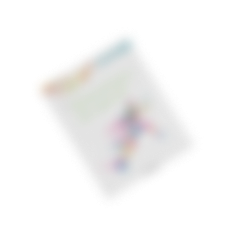

Épinutrition du sportif

Ce livre analyse la dégradation physique et sportive dans une perspective plus globale…

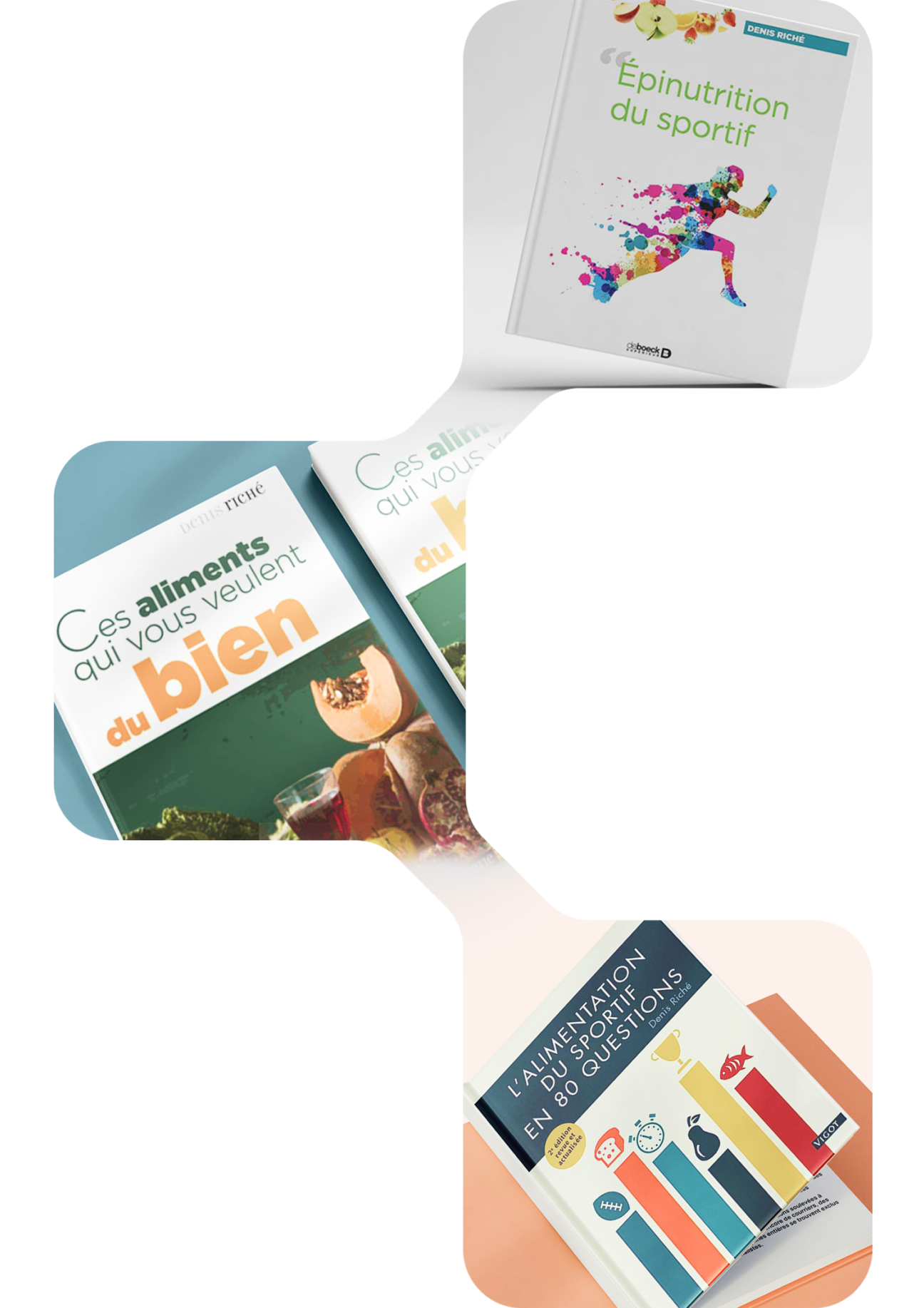

Ces aliments qui vous veulent du bien

Si beaucoup d’ouvrages pointent les vertus de divers aliments « santé », la plupart n’en présentent qu’un tableau simpliste et caricatural.

L’alimentation du sportif en 80 questions

Quelles recommandations proposer aux skieurs, aux footballeurs, aux golfeurs, etc. ? Que conseiller aux sportifs effectuant des tournois ?

Événements

Cette rubrique annonce mes interventions sur des formations, congrès ou conférences grand-public.